Matabaca, Maret 2006

Menakar Tanda,

Memainkan Kode

Judul The Va Dinci Cod

Penulis A.R.R.R. Roberts

Penerjemah Isma B. Koesalamwardi

Penyunting T.T Agustinus

Isi 165 hlm.

Penerbit Pustaka Primatama, 2005

Harus diakui, The Da Vinci Code karya Dan Brown adalah novel kontroversial terlaris dan paling sering dibicarakan- terhitung sejak diterbitkan tahun 2003- tiga tahun belakangan ini. Tak hanya novel ini saja yang kemudian menggerakkan Hollywood untuk memfilmkannya (kini sedang proses syuting), berbagai buku terbit diantaranya Cracking Da Vinci Code yang sampai ditulis tiga orang, Simon Cox, James L.Garlow, dan Peter Jones- kebetulan judulnya mirip (adapun karya Garlow dan Jones adalah Cracking Da Vinci’s Code untuk membedakan dengan karya Simon Cox), guna membantah teori dan kode yang terkandung di dalamnya.

Selain bobot novelnya yang subversif “mengganggu” doktrin agama Katolik, Dan Brown sendiri belakangan dituding sebagai pencuri ide dua novelis lain yang mungkin barangkali jadi kehilangan momen lalu gagal tampil atau sekedar numpang beken, mumpung The Da Vinci Code masih dibicarakan.

Tak seperti buku lain yang umumnya ditulis sebagai antitesis, novel ini lahir sebagai parodi konyol. Tapi, jangan salah, ini bukan sembarang lelucon, penulisnya justru seorang profesor pengajar penulisan kreatif Royal Holloway, Universitas London bergelar Ph.D yang juga penulis novel fiksi ilmiah, Adam Roberts. Kali ini ia menggunakan nama yang diplesetkannya sendiri menjadi A.R.R.R. Roberts yang sedang menyaru sebagai Don Brine!

Tak seperti buku lain yang umumnya ditulis sebagai antitesis, novel ini lahir sebagai parodi konyol. Tapi, jangan salah, ini bukan sembarang lelucon, penulisnya justru seorang profesor pengajar penulisan kreatif Royal Holloway, Universitas London bergelar Ph.D yang juga penulis novel fiksi ilmiah, Adam Roberts. Kali ini ia menggunakan nama yang diplesetkannya sendiri menjadi A.R.R.R. Roberts yang sedang menyaru sebagai Don Brine!

***

Kalau versi aslinya adalah penyingkapan tanda maestro Leonardo Da Vinci yang dengan sengaja memasukkan petunjuk dalam karya seninya akan mengungkap kebenaran tentang Yesus, buku ini malah menyingkap tanda ikan Cod yang dijejalkan di mulut mayat kurator National Gallery of London, Jacques Sauna Lurker. Ikan Cod adalah sejenis ikan lemuru yang minyaknya dibuat jadi minyak ikan. Adapun maksud ikan Cod, ikon penting buku ini juga tak main-main, lantaran faktanya menurut Roberts, ikan Cod ada di sungai Thames, London.

Dan, Robert Donglan ilmuwan Universitas London yang semula diminta polisi untuk menyingkap tanda ikan Cod yang dimasukkan di mulut korban mendadak menjadi tersangka karena sidik jarinya setelah diteliti ada di tubuh ikan yang dijejalkan ke mulut korban. Selanjutnya, yeah, Donglan dibantu Sophie yang percaya kepadanya menjadi the fugitive-buronan di sela penelitiannya sendiri menyelidiki tanda ikan Cod.

Buku ini pun tak kalah “subversif”nya dengan versi asli. Setelah diteliti, Leonardo Da Vinci ternyata punya saudara perempuan, Eda Vici yang juga pelukis. Karena pandangan masyarakat pada zaman Renaissance cenderung patriarki, maka Eda dan karya besarnya, Mona Eda tak diakui (h.84) sehingga fakta keberadaan dirinya dimusnahkan.

Membaca buku ini kita bakal tergelak sehingga sejenak bisa melupakan kontroversi The Da Vinci Code. Tim penyunting terbilang cermat menjelaskan istilah yang dipakai Roberts sehingga pembaca yang barangkali bukan fans atau pembaca The Da Vinci Code sekalipun dapat memahami guyonan yang digulirkan Roberts. Sebutlah nama korban Jacques Sauna-Lurker-dari versi aslinya bernama Jacques Sauniere- diterangkan artinya lewat catatan kaki menjadi “Jacques si pengintip orang mandi sauna”. Atau Sophie Nudivue (versi aslinya Sophie Neveu) dengan menyitir bahasa Prancis sehingga artinya menjadi “Sophie yang telanjang” demi menjelaskan sensualitas karakter wanita cantik ahli kriptologi bernama Sophie!

Lewat karyanya Roberts yang konon menulis beberapa novel parodi, Star Warped (parodi film Star Wars) dan McAtrix Derided (parodi film The Matrix) menambah jejaknya sebagai novelis produktif di luar karya utuhnya, novel fiksi ilmiah Snow dan Park Polar. Kalau komik punya Harvey Kurtzman (pencetus majalah komik MAD), film ada Jim Abrams dan Zucker bersaudara, musik punya Weird Al Yan Kovic atau Spinal Tap di khasanah rock, maka dunia literatur punya Adam Roberts sebagai biang parodinya.

Jika melongok sejarah literatur, adalah buku klasik How To Read a Book karya Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren (terbit pertama tahun 1940 dan disempurnakan lagi tahun 1972) sebagai buku yang pertama kali diparodikan. Parodinya saja sampai terbit dua buah, yaitu How to Read Two Books dan How to Read Two Pages. Bacaan humor sendiri dari sejarah pustakanya pun sempat punya parodi tak kepalang tanggung dengan memplesetkan kuis, anekdot, teka-teki yang diolah menjadi komik humor garing, The Idiot Book (1991) besutan remaja ABG Inggris, Ian Walsh.

Di Indonesia sendiri khasanah parodi baru memasuki dunia hiburan musik dan film. Kalaupun di ranah pustaka ada, baru menyentuh pada plesetan judul yang tentu saja pada hakekatnya tak bermaksud memparodikan isinya sekaligus seperti buku Menulis Itu Gampang-nya Arswendo Atmowiloto menjadi Menulis Skenario Itu (Lebih) Gampang –besutan penulis Balada Si Roy, Gola Gong.

Langkah penerbitan buku ini terbilang inovatif, apalagi “hingar bingar” khasanah pustaka kita saat ini masih berhenti pada penerbitan novel populer, buku agama, humor, seks, atau buku petunjuk “how to” yang nyaris menjadi “tambang” sebagian besar penerbit buku Indonesia guna mensubsidi silang terbitan buku jenis lain yang masih sulit dijual.

Barangkali dengan terbitnya buku parodi seperti ini dapat memberi ilham bahwa ranah pustaka toh bisa saja diutak-atik laiknya film dan musik sehingga khasanah pustaka kita makin kaya dengan bacaan ringan yang juga bermutu. Apalagi harus diingat, “diktum” humor itu sendiri pada hakekatnya juga serius, tentu saja serius membuat humor yang mampu membuat pemirsa selain tergelak juga membuka kemungkinan baru.

Selain narasi Dan Brown sebagai ilham, Roberts begitu lihai memainkan istilah bahasa bahkan data ensiklopedis. Tengoklah, penggunaan istilah ‘nervous condition’ yang dalam arti sebenarnya adalah ‘gugup’ berkembang dari tourette’s (penyakit latah) jadi penyakit somatic tourette’s syndrome atau penyakit tak mampu menahan diri untuk tidak menjerit dengan kata kotor (h.51). Atau Robert Donglan di masa kuliah ternyata tak mampu membedakan tiga orang yang kebetulan namanya mirip, yaitu antara penyair D.H Lawrence, T.E Lawrence pengarang yang dikenal sebagai “Lawrence of Arabia” dan Mr. Lawrence karakter film Merry Christmas Mr. Lawrence! (h.101)

Ya, Roberts memang hanya melucu. Tapi inilah bukti melucu yang tak hanya sekedar main-main, karena ia berhasil menemukan humor lantas mencipta dengan- dan dalam humor itu sendiri.*

Koran Tempo, suplemen Ruang Baca, 26 Februari 2006

Novel Bengal yang Satir

Judul Vernon God Little

Penulis DBC Pierre

Penerjemah Yusi A. Pareanom

Penyunting Syafi’ Alielha

Penerbit Faber and Faber/ FreshBook, 2006

Isi 437 hlm.

Dalam buku Cartas a un joven novelista (Letters to a Young Novelist) sastrawan Peru Mario Vargas Llosa berujar, novel yang buruk hanya memiliki sedikit kekuatan persuasi dan tak dapat meyakinkan kita bahwa apa kebohongannya adalah kenyataan; "kebohongan" itu tampak bagi kita: sebuah ciptaan tanpa nyawa yang bergerak dengan lamban dan kaku. (h.28).

Membaca Vernon pemenang penghargaan Man Booker Prize 2003 dari Inggris ini kita bakal terkaget-kaget bukan karena cerita yang diusungnya, melainkan pada kilasan yang terjadi melalui tokoh utamanya, Vernon Gregory Little, seorang remaja limabelas tahun dari Texas.

Sebuah peristiwa naas terjadi, sahabat Vernon, Jesus Navarro tewas tertembak. Vernon menjadi kambing hitam atas peristiwa itu. Sialnya, tak hanya kasus terbunuhnya Jesus Navarro, Vernon juga dikaitkan dengan pembunuhan lain yang terjadi di Texas.

Novel tentang pembunuh psikopatkah ini? Tidak, justru di bab awal pembaca malah dihantarkan kepada keseharian Vernon yang tampak sepele tapi hasilnya tak biasa di tangan penulis bernama asli Peter Finlay ini.

Tengoklah cara Pierre menggambarkan lembutnya suara Taylor, gadis yang disukai Vernon dengan mengasosiasikannya bak selembut celana dalam elastik! (h.245). Atau caranya menggambarkan kejengkelan karena tak punya uang membayar ongkos taksi: "Ia memegang uang itu di luar jendela itu seolah uang itu tahi saja…Aku mengais kantong bajuku untuk mencari recehan tetapi kantong itu begitu ketat sehingga aku nyaris tak bisa memasukkan tanganku. Van Damme pasti akan menyobek belakang tangan sopir itu ketimbang menggeliut seperti ini, ia akan menghajarnya sampai pingsan. Aku akhirnya mengulurkan sepuluh dolar…" (h.251)

Berbekal kelancaran seperti itu ia berhasil menyisihkan novelis kondang Salman Rushdie yang pada saat itu juga menjadi nominasi. Kemenangan Pierre segera menajdi kontroversi. Selain ini adalah karya pertamanya, dalam sejarah Man Booker Prize jarang novel kontemporer dengan penuturan yang riuh dengan bahasa slang jadi pemenang. Sebutlah J.M Coetzee (Disgrace, 1999), Michael Ondaatje (The English Patient, 1992), Arundhati Roy (God of Small Thing, 1997), atau Salman Rushdie (Midnight’s Children, 1982). Adapun Disgrace dan God of Small Thing sudah terbit terjemahannya sehingga dapat dibaca sebagai perbandingan.

Kelugasan naratif Vernon yang penuh dengan bahasa slang dan bergaya gerundelan mengingatkan kita pada karya klasik Catcher in The Rye yang pada awal kemunculannya juga jadi kontroversi. Yaitu cara pandang tokohnya menghadapi dunia yang menurutnya munafik, rumit dan keminter. Bedanya Vernon adalah saksi era 2000 sedangkan Catcher tahun 1950-an.

Dalam membaca Vernon siapkan diri dengan budaya pop yang masih sliweran di sekeliling kita : musik Pearl Jam, tendangan kaki Jean Claude Van Damme, sepatu Nike, lagu Sailing dari Christopher Cross simbol ikon era 1980-an, wajah seorang lelaki yang diasosiasikan dengan wajah aktor bertubuh gempal Brian Dennehy yang selalu muncul sebagai tokoh antagonis, salah satunya dalam film First Blood, jilid pertama Rambo-nya Sylvester Stallone. Dengan analogi macam begini, Vernon setidaknya dapat diterima golongan pembaca novel populer namun dengan bahasa satirnya tetap memukau pembaca sastra serius seperti kita hanyut tatkala membaca Norwegian Wood-nya Haruki Murakami maupun Paulo Coelho.

Kontroversi lain adalah novel ini dituding tidak Inggris, bahkan sangat Amerika karena khalayak membandingkan dengan karya pemenang terdahulu. Vernon justru menggugah dengan kekuatan persuasifnya. Bahkan karena kuatnya bisa menghanyutkan pembaca pada tema utamanya: pembunuhan. Baru pada bab terakhir, Me ves ye sufres (Lihatlah aku dan menderitalah) pembaca dihadapkan pada persidangan Vernon yang juga masih berkelindan antara asumsi Vernon mengalami peristiwa. Satu hal yang jarang terjadi dalam dunia fiksi!

Vernon yang kadang memplesetkan namanya sendiri menjadi Vernon Genius Little seolah menggambarkan kecamuk kehidupan Pierre sendiri yang kacau balau. Inisial DBC sendiri adalah singkatan dari Dirty But Clean. Kilasan yang dihadapi Vernon adalah sindiran pengarang terhadap pergerakan dunia yang begitu cepat sehingga sulit berpihak, bahkan menjerumuskan dirinya menjadi kambing hitam karena ia berada di tempat yang terjadi pembunuhan.

Memang Vernon adalah fiksi, tapi hal terdekat pengarang sulit dibantah dengan memberi pengaruh dalam cerita. Dalam sebuah wawancara dengan situs perbukuan Powells.com, Pierre mengaku hidupnya yang sempat menjadi kartunis, berantakan. Pengalaman yang ada sulit memasukkan dirinya ke dalam industri yang berhubungan dengan seni yang dikuasainya hingga ia merasa daftar CV-nya adalah sampah. Serupa dengan Vernon, ia juga lama di Texas (setting novel ini) selain di Meksiko.

Pierre seolah membuktikan asersi Llosa, yaitu sebuah karya bisa saja tak mementingkan jalinan cerita, melainkan punya kekuatan persuasi atau tidak. Walau penuh dengan bahasa slang, bukan jadi vulgar, satu hal yang membedakannya dengan novel kebanyakan. Misalnya adegan seks (h.309) yang ditulis dengan metafora yang nakal, tapi tak vulgar: "Celana Dalam-Perbatasan Terakhir. Aku merendahkan wajahku saat gundukan balik celananya terbayang surga terbentang, tanganku menyentuhnya untuk meremas nektar di balik kain sutra itu, laguna menetes di atas kain, mengalir sampai pinggang…"

Penerjemahan yang baik adalah kunci keberhasilan sebuah novel. Langkah penerjemahan buku ini terbilang rumit karena bukan berarti bahasa slang Vernon dapat begitu saja diterjemahkan. Beruntung kesulitan itu mampu dilewati sehingga slang yang ada dicocokkan dengan bahasa Indonesia. Misalnya sebutan ‘coy!’ yang dekat dengan anak muda Indonesia, akronim Inggris-Amerika dari ‘man!’

Walau sarat dengan slang, Vernon masih menyisakan ambisi literer yaitu bagaimana menghantarkan atmosfer emosional memikat pembaca entah itu secara satir atau humor yang sinis. Memadukan kelancaran bercerita dengan ambisi literer tak mudah. Banyak novel kita yang masih bernaung di dunia yang berbeda apalagi bercampur, seperti beberapa novel yang ditulis dengan lokalitas urban atawa kosmopolit terjerembab pada bahasa yang vulgar seolah ingin berpacu dengan kecepatan visual film. Atau mau bersastra tapi kadang melupakan humor dan terlampau serius sehingga sedikit untuk menyebut novel baru kita sebagai karya yang baik.

Tanpa bertele-tele Vernon berhasil melakukannya.*

MaJemuk, No.16 September-Oktober 2005

Menyoal Peran Agama dalam Ruang Publik

Judul Bincang tentang Agama di Udara,

Fundamentalisme, Pluralisme, dan Peran Publik Agama

Penulis/Penyusun Martin L.Sinaga,

Rumadi,Trisno S. Sutanto, Jeirry Sumampouw

Penerbit Madia, 2005

Isi x + 378 hlm.

Reformasi politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru implementasinya memang menggiurkan. Kebebasan mendirikan partai politik serta dihapuskannya birokrasi kewajiban memiliki SIUPP/SIT dalam industri penerbitan pers/media, contohnya. Ramai-ramai dan secara terbukanya para kiai dipinang sebagai ‘ikon’ partai hingga meluruhkan kepercayaan masyarakat kepada sosok kepemimpinan yang ideal serta beredar luasnya majalah berbasis agama yang secara ekstrim malah menjadi semacam kendaraan guna menyuburkan pandangan fundamentalistik.

Walau pada umumnya secara global masih ada kesadaran bahwa posisi agama sebagai landasan toh harus bergerak secara dinamis sehingga pada hakekatnya ia punya peran dalam menjawab persoalan-persoalan yang berujung pangkal pada modernitas, Khamami Zada dalam Fenomena Islam Radikal (h.55) mengungkapkan dalam kelompk radikal atawa fundamentalisme itu sendiri ada bibit-bibit pergerakan untuk memberikan satu perubahan lantaran mereka semula dalam posisi marjinal di tengah berkembangnya kelompok moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Mengenai bentuknya yang sampai mengarah pada tingkat ekstrim, dengan sangat empiris Zada menyatakan ini adalah efek kaum radikal melihat problem modernitas, entah itu secara sosiologis maupun konteks keimanan yang semakin kompleks. Sehingga implementasinya bak lari dari persoalan lama tapi pindah ke persoalan baru.

Pertanyaan mengusik, apakah dengan implementasi yang mengerucut dari pertikaian secara paradigmatik sampai ke tingkat ekstrim dengan berkecambahnya tindakan fundamentalisme agama menunjukkan adanya kelemahan atau peningkatan iman?

Senada dengan Zada, M. Imdadun Rahmat dalam Jaringan Internasional Fundamentalisme Islam (h.77) berdasarkan tesisnya tentang gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir, dan gerakan salafi, mengungkapkan ini adalah fenomena globalisasi yang selaiknya dibela lantaran ia dapat dipandang sebagai isu melawan kemanusiaan, bukan isu antar agama yang sesungguhnya bisa dibela siapa saja karena gerakan fundamental adalah respon terhadap modernisasi yang melahirkan sekularisasi.

Pada bab kedua, Agama dalam Ruang Publik yang Majemuk, Masdar F. Mas’udi dalam pertanyaan yang dilontarkan Trisno. S. Sutanto mencoba meretaskan peran agama sendiri yang menjadi ambigu, yaitu dengan masuknya sebagai syariat publik setelah sebelumnya adalah syariat privat (h.127). Ruang publik diperebutkan untuk kepentingan komunal sehingga konflik dalam institusi agama sulit dihindari. Hal demikian jadi meninggalkan peran semestinya sebagai "penjaga gawang" publik terhadap dinamisme sosial. Masdar berpendapat agama sebagai institusi seharusnya tetap independen sehingga perannya dapat lebih nyata tanpa terkooptasi pihak lain, terutama politik. Merujuk dari sejarah, Nasrani sendiri punya sejarah kelam tatkala timbul pemberontakan terhadap Gereja Katolik Roma yang menyatukan Eropa-Kristen selama abad pertengahan. Karena kebanyakan Protestan (tentu saja dengan beberapa pengecualian mencolok) berpihak pada politik yang dikuasai oleh raja dan tata susunan masyarakat konservatif yang berlaku pada zaman itu.

Senada dalam peran agama yang terjebak pada politik itu, Benny Susetyo, Pr. dalam Krisis Ideologi dan Pergulatan Kekristenan di Era Transisi (h.181) menengarai bahwa berpolitik seyogianya menggunakan etika karena jika diseret dalam kubangan politik, maka agama dilecehkan sehingga ia tercemari. Baiklah, posisi agama selaiknya tetap independen tanpa terjerumus kubangan politik. Namun Ahmad Suaedy dalam Formasi Gerakan Baru Sosial Politik Islam (h.211) menyatakan peran negara tetap diperlukan sebagai kontrol publik apabila terjadi masalah kriminal seperti penghinaan terhadap agama.

Mengenai kekhawatiran apabila hanya terjadi pembenaran dalam agama Islam, Ahmad Suaedy berujar penumbuhan wacana yang terjadi memang sebaiknya dilakukan sebagai pancingan yang berarah pada mempengaruhi masyarakat. Sayangnya yang terjadi jika ada secara individual mempelajarinya secara teologis (Ahmad memberi contoh Kyai Mutawakil, seorang kyai di Jember yang mempelajari sungguh-sungguh secara teologis agama Kristen, Katolik, Buddha, dan lain-lain) tak masuk dalam struktural organisasi sehingga wajarlah pertumbuhan ideologi agama di masyarakat menjadi timpang. Munculnya gerakan radikal adalah salah satu ekses akibat tak berkembangnya sendiri mulai dari penumbuhan wacana apalagi pemahaman teologis.

***

Lewat pembahasan yang ditematisasikan secara koheren, Fundamentalisme dan Masa Depan Agama-Agama, Agama dalam Ruang Publik yang Majemuk, dan Agama dan Rekonsilisasi, buku yang disusun berdasarkan acara Radio Pelita Kasih 96,3 FM dan kolaborasi MADIA (Masyarakat Dialog Antar Agama) ini membuat kita toh mafhum bahwa setiap gerakan atas nama perubahan menyimpan pelbagai ekses ideologi yang dapat dipandang sebagai transformasi masyarakat ketika kelompok minoritas secara strategis menangkap visi yang dilakukan demi perubahan.

Penyakit kritis bernama keimanan disebabkan missing link seperti pernah dilontarkan pemikir agung Heraclitus, membuat nalar masyarakat kita jadi lungkrah dalam pergerakan yang ambigu. Peran masing-masing agama yang diwakili oleh institusi tergeser ke dalam masalah bagaimana menambah dan mempertahankan jumlah anggota serta mendapatkan dana yang lebih banyak. Arah persaingan berubah dari mengejar kualitas ke mengejar kuantitas. Padahal, bukankah sebaik-baiknya agama di sisi Allah ialah al-hanifiyyat al-samhah yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang dada, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tak membelenggu jiwa?

Dalam khasanah pustaka kita, langkah penerbitan buku gemuk ini mengingatkan kita pada buku kumpulan percakapan Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia (Mizan, 1990) yang dikumpulkan dari seminar Percakapan Cendekiawan tentang Islam II (PEDATI II, 1987) di FISIP UI atau dari ranah filsafat Percakapan dengan Sidney Hook (Djambatan, 1980) yaitu dengan kemampuannya memberi secuplik pengetahuan baru secara berimbang dan obyektif, bak mercu kecil di tengah laut di tengah menyeruaknya pelbagai ketidakwajaran dengan labelisasi agama.

Sinar Harapan, 8 Oktober 2005:

Kongres Komedi Indonesia

Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II 2005 baru saja berlalu. Kongres yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah itu berakhir Kamis (29/9) malam dengan salah satu keputusannya adalah mendesak DPR dan pemerintah untuk membentuk UU Kesenian. Jauh-jauh hari sebelum kongres berlangsung, bahkan ketika KKI II sudah dimulai, terjadi perdebatan seru terutama mengenai pentingnya kongres yang sempat tertidur lama akibat situasi sosial-politik.

Catatan pendek ini bukan ditulis untuk meneruskan ihwal perdebatan kongres kesenian yang masih berlangsung atau keluh kesah semata, melainkan sekedar menengarai bahwa setelah terbukanya kesempatan memerbaiki keadaan (dalam hal ini para seniman), terselenggaranya kongres yang diharapkan peserta (terutama dari luar daerah yang sulit mencapai akses untuk berpijak dari kondisi yang menghambat dirinya dalam berkesenian) ternyata tak lebih menjadi pathos yang menyedihkan.

Semula keterlibatan saya sebagai peserta tak lain mengharapkan adanya titik temu antara pemerintah dan pelaku kebudayaan sehingga terciptanya sinergi lantaran selama ini posisi kesenian dan kebudayaan cenderung diletakkan sebagai paria dan aksesoris penyambut turis semata. Syukur-syukur ada ide yang bisa disampaikan.

Hari ke hari selama kongres berlangsung, ragam topik acara yang disusun ternyata begitu campur aduk antara suasana diskusi panel, workshop, dan rapat kerja. Campur aduknya ini barangkali disengaja agar suasana kongres "tampak lain" dari kongres sebelumnya yang berlangsung pada 1995. Namun campur aduknya ini malah makin menunjukkan ketidakjelasan maksud KKI II dilangsungkan. Tokoh-tokoh seni maupun orang penting yang duduk dalam pemerintahan pun banyak yang absen.

Mereka, para seniman-budayawan bukannya enggan hadir melainkan memang tak diundang. Seorang budayawan yang tampil sebagai pembicara malah hadir setelah acara selesai. Sehingga pantaslah, Sutanto Mendut, budayawan yang hadir sebagai pembicara di hari ketiga dalam topik Mengembangkan Gerakan Kesenian Lokal yang Mandiri dan Sinambung tanpa tedeng aling-aling malah mengutarakan keluh kesah tanpa membawakan makalahnya.

Baiklah, di luar carut marutnya penyelenggaraan KKI II ini saya tak bermaksud menghujat niat mulia penyelenggara kongres yang sedari awal pembukaan sudah diprotes seniman yang khawatir KKI II ini bakal melegalkan pembentukan Dewan Kesenian Indonesia (DKI) yang berlangsung 22-25 Agustus 2005. Tapi, selama kongres berlangsung ego dan arogansi klan yang dibalut retorika indah masih ada.

Jangankan mengharapkan pra kongres sebagai ajang pemanasan, persiapan hal paling sederhana dan mendasar ketika kongres berlansung sekalipun juga tak nampak. Sebutlah tak tersedianya fasilitas Internet untuk pers yang meliput acara KKI. Spanduk dan umbul-umbul sponsor yang bertaburan ternyata hanya lebih sedap dipandang, seolah KKI II ini telah berhasil menyita perhatian banyak media massa. Sehingga pantaslah, KKI II tak lebih sebagai pentas komedi belaka setengah hati, bukan kongres yang sungguh-sungguh.

Persiapan yang terburu-buru, satu hal yang lazim dilakukan dalam semangat "SKS, Sistem Kebut Semalam" (hanya karena alasan berbenturan dengan ibadah Puasa?) dengan tak melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh seniman-budayawan, pemerintah (dalam hal ini bidang pajak, KADIN yang dijadwalkan panitia di hari kedua namun absen) bahkan sampai terlibatnya produsen kesenian dalam "jembatan" antara produser-seniman-masyarakat seperti penerbit buku, majalah, production house (PH) dan lain-lain pun sebagai "penggembira" saja tak nampak.

Sebuah kongres besar berskala nasional berlangsung walau sudah disadari kongres ini sebetulnya bertujuan positif yaitu, bagaimana sikap seniman menghadapi proses globalisasi serta mendesak pemerintah untuk mengangkat derajat kesenian?

Sungguh menggelikan, memang. Malam yang diam dalam perjalanan pulang dari KKI sebelum penutupan, tiba-tiba saya berpikir inikah yang namanya kongres nasional dengan semangat diletan saja? Wallahualam. Betapa malangnya, wahai seniman Indonesia. *

majalah Tradisi, Agustus 2005

Kebudayaan dalam Dua Wajah,

Bersatu dalam Kegamangan

Sebagai salah satu wilayah negara berkembang di Asia Tenggara, Indonesia terlibat dalam proses mencari kesepakatan untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan yang mereka punya. Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah warisan berbagai bentuk yang diterima sebagai identitasnya.

Susunan pemerintahan lokal misalnya tata cara keraton Yogyakarta dan Solo, bahasa, nilai-nilai kepercayaan, dan berbagai bentuk ekspresi seni budaya di berbagai tempat dipertahankan sebagai bagian dari warisan sejarah itu.

Proses perkembangan dan modernisasi dengan menunjukkan pergeseran masyarakat agraris-feodal menjadi masyarakat yang lebih bersifat perkotaan dalam beberapa kasus tertentu menunjukkan perkembangan berarti. Tataran nilai-nilai konvensional dalam kebudayaan tradisi pelan-pelan didobrak sehingga dalam perkara kesenian, hasil-hasil seni yang dihasilkan relatif lebih kontekstual agar terlihat gesit mengikuti perkembangan zaman.

Tapi di tengah-tengah perkembangan tersebut, kegamangan ternyata meliputi mereka. Antara kebudayaan tradisi dan populer ternyata "jalan di tempat" dengan ideologinya sendiri-sendiri. Kebudayaan tradisional berpegang teguh pada nilai leluhur sedangkan yang modern (kini banyak disebut generasi "X" dan generasi "MTV" yang sungguh-sungguh tercerabut dari tradisi) begitu asyik dengan "cita rasa global"nya sehingga segala perkakas kebudayaan masa lalu perlu dipangkas menjadi sesuatu yang terlihat sungguh-sungguh modern.

Contoh kecil misalnya sebuah karya novel yang dihasilkan dari masyarakat kosmopolit tentunya sulit mendapat pengakuan kritikus atas kreativitas yang dihasilkannya sehingga hanya novel-novel yang akrab dengan budaya lokallah yang diterima. Tapi begitu berhadapan dengan selera masyarakat yang bersifat diskriminatif, novel-novel pop relatif nyatanya lebih mudah mencapai penjualan best seller dibandingkan novel-novel yang dikenal kuat muatan lokalnya.

Mungkin dalam perkara karya sastra, cara pencapaian dalam kerangka eksperimental (avant-garde) masih bisa diterima kaum kriktikus sebagai cara lain berpijak dari ungkapan-ungkapan yang bersifat dalam tataran kerangka lama. Tapi ini pun juga pada kenyataan yang sulit lantaran bentuk-bentuk keprihatinan yang seharusnya tidak terjadi diterima sebagai noda, bukan sebagai contoh perkembangan yang tengah terjadi di masyarakat.

Baiklah, fakta bahwa masing-masing mereka hanya "jalan di tempat" tak dapat disangkal. Fakta "jalan di tempat" membuat dua wajah kebudayaan kita ini, tradisi dan populer kemudian memiliki potensi yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Tapi betapa ajaibnya tatkala mereka sama-sama menghadapi realitas ternyata persoalan marginalitas juga yang menyelimutinya.

Masing-masing tiba-tiba menjadi teralienasi dengan kehidupan sosialnya. Yang lahir dari akar tradisi gagap tatkala berupaya meleburkan diri dengan modernitas. Anggapan-anggapan sinis seperti primitif, terlalu mengawang-awang (tidak kontekstual), tidak modern, dan kuno muncul sehingga ia ditinggalkan masyarakat modern.

Sedangkan yang lahir dari ketercerabutan akar budaya tradisi begitu sulit mencapai pengakuan kreatif dari kaum budayawan lantaran hasil seni yang dicapainya hanya bertumpu pada konteks kekinian dan kontekstual semata yang sama sekali jauh dari semacam nilai-nilai permenungan apalagi sejarah.

Hasil seni yang dihasilkan sebagai "kebudayaan pop" dengan kesan yang diberikan dari kata "populer" atau dengan kata lain menyangkut "massa" yang banyak kemudian dicaci sebagai "racun" dengan alasan "tidak membumi" karena telah meninggalkan tradisi.

Baiklah, alasan "tidak membumi" dapat diterima sebagai salah satu batasan mutlak. Tapi apakah kemudian para pelaku kebudayaan kontemporer yang notabene sedang mencapai pemikiran penggabungan antara nilai-nilai tradisi dan modern mudah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah modernitas?

Dalam tulisan saya berjudul Nasionalisme? di majalah GONG, edisi 64/VI/2004 terbukti masih sulit dicapainya pengakuan itu. Keberhasilan grup musik Discus menembus label rekaman Italia, Mellow Records misalnya hanya diakui segelintir orang sehingga posisinya menjadi marginal walau sudah mengharumkan nama bangsa. Perjuangan sastrawan Pramoedya Ananta Toer agar masuk nominasi hadiah Nobel pun malah digerakkan Profesor Koh Yung Hun, seorang berkebangsaan Korea yang juga menggerakkan pusat budaya Indonesia di Korea.

Baiklah, kondisi ini membuat kita lebih mandiri sehingga tak perlu mengemis kepada pemerintah. Tapi, bukankah hal naif setelah berpeluh keringat, para pegiat kebudayaan tetap saja dalam posisi marginal? Atau memang persoalan kebudayaan belum dianggap penting?

Jurang pemisah dalam dua wajah kebudayaan kita ini menjadi sangat terbentang lebar. Yang tradisi mencela sebagai dampak buruk globalisasi, sedangkan yang berwajah modern mencelanya sebagai "potret-potret tulang berserakan" sehingga ia harus ditinggalkan dengan alasan "tidak keren".

Ya, setiap seniman telah berusaha agar karyanya dapat muncul ke permukaan. Karya seni apapun bentuknya harus muncul masing-masing ke permukaan dalam kehidupan dunia modern, era informasi, dan globalisasi sekarang ini. Tapi setiap hasil karya seni tiba-tiba mempunyai jarak yang jauh dengan masyarakat penikmatnya walau untuk menyiasati tantangan dunia modern, masing-masing telah berupaya sekuat tenaga membungkus dirinya ke dalam formula bernama kitsch hingga menjadi satu kesenian yang dapat dikemas sebagai komoditi dagang.

Baiklah, untuk mencapai keuntungan komersial, barisan hasil seni yang lahir sebagai respon terhadap permintaan masyarakat perkotaan dapat mencapai perhitungan untung secara komersial dibandingkan barisan hasil seni yang lahir dari tradisi. Baiklah, untuk menyikapi modernisasi, pelbagai upaya agar dapat melebur kepada hitungan massal harus ditempuh.

Tapi, apalah artinya ketika dihadapkan kepada masyarakat yang rata-rata cenderung bersikap sangat diskriminatif, karena tahu apa yang mereka inginkan, dan tahu apa yang mereka mau, sehingga kegamanganlah yang kemudian melanda para pelaku kebudayaan.

Pertanyaan mengusik, benarkah ada yang salah dalam cara-cara penyampaian komunikasi dan sosialisasi sebuah modernisasi? Bukankah masing-masing memiliki ideologinya sendiri-sendiri agar diterima masyarakat? Bukankah jika meminjam istilah Mohammad Diponegoro dalam dunia sastra Indonesia "tiap cerita punya sahibul hikayat, ia yang menentukan sudut pandangan, dari mana cerita itu harus dilihat" sehingga masing-masing memiliki masyarakat pendukungnya sendiri-sendiri? Jika benar masing-masing telah memiliki ideologi dan masyarakatnya sendiri-sendiri mengapa masalah untuk menjadi marginal yang selalu menjadi hambatan?

Pola Sikap yang Keruh

Kebudayaan dalam dua wajah tadi telah disinggung dalam usaha meleburkan diri dalam perkembangan hasil karya seni. Bagaimana dengan pola sikap yang sedang berkembang? Hal inilah yang justru terlihat di masa sekarang malah semakin menunjukkan kekeruhan. Di zaman modern yang senantiasa tengah bergerak ini akan lebih mudah didapatkan potret-potret masyarakat sosial yang secara finansial sangat mampu mengapresiasi karya seni, tapi nyatanya mereka sendiri bahkan buta terhadap kesenian.

Kesenian dan profesinya dianggap kurang berarti dibandingkan pencapaian ekonomis. Sekedar contoh dalam kebijakan editorial media massa, rubrik kesenian, dan budaya cenderung terpinggirkan. Mungkin untuk mencapai kesepakatan kompromi, ada yang lalu menggabungkannya menjadi "seni & hiburan". Tapi bagi ukuran media massa yang belum mapan secara ekonomis rubrik seni rata-rata dihilangkan jika semula memang ada sehingga hanya media massa tertentu yang relatif mapan mau menyediakannya.

Rubrik kesenian akhirnya terhimpit pada iklan, gosip selebritis, dan berita seks serta politik. Ia dianggap tidak efisien lantaran bobotnya hanya dibaca dan diterima oleh kalangan tertentu saja.

Contoh lain lagi lebih banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan yang orientasinya adalah bisnis. Bahkan, kegiatan pembisnisan lembaga pendidikan ini semakin parah dengan aspek komersialnya. Komersialisasi sebetulnya membuat kita tak percaya akan fungsi utama pendidikan sebagai medium antara masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. Komersialisasi pendidikan yang seolah menunjukkan kemajuan seperti dalam Orang Miskin Dilarang Sekolah (Eko Prasetyo, Insist Press, 2004) sesungguhnya malah kemudian berujung pada kompleksitas sosial dengan makin meningkatnya jumlah pengangguran. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan seni yang ada cenderung minim peminat karena ia tak mampu menunjukkan perkembangan yang membuat masyarakat kemudian percaya dalam kerangka ekonomis.

Baiklah, ada sejumlah pemilik modal yang "melek seni" atau para pelaku kesenian mencoba membuat media seni sendiri dengan cita-cita luhur "atas nama kebudayaan". Tapi itupun juga lungkrah tatkala penerbitan berkala seperti jurnal, majalah, dan buku-buku setiap terbitnya hanya menumpuk di gudang.

Baiklah, ada juga media massa yang relatif mapan menambah porsi rubrik keseniannya. Tapi konsekuensinya ia menjadi begitu "gemuk" lantaran begitu banyak misi yang ingin disampaikan. Beruntunglah dengan modal yang dimiliki ia mampu menerbitkannya dengan format lain misalnya menerbitkan buku bunga rampai antologi cerpen, puisi, atau esai terbaik versinya. Bagaimana kalau tidak, sedangkan penerbitan buku-buku semacam itu toh ternyata juga kurang laku?

Penghargaan kesenian juga umumnya masih rendah sehingga para pelaku kesenian mau tak mau terpaksa harus "bersembunyi" ke dalam profesi lain sebagai alasan untuk bertahan hidup. Baiklah, mereka dapat bertahan, bisa survive dengan kemampuannya berkompromi dengan selera massa. Tapi apa jadinya tatkala ia selalu terjebak dalam keraguan untuk mengadakan eksperimen karena antara seniman, kritikus, penerbit, dan masyarakat masih jalan di tempat seraya masing-masing mencari pembenaran atas "idiologi" yang dianutnya?

Contoh paling gawat dari pola sikap masyarakat yang makin berkembang akibat tercerabutnya akar tradisi adalah pemakaian bahasa asing supaya terlihat "keren" dan bergengsi. Wilson Nadeak dalam Judul Asing, Daya Pikat? (Kompas, 7 November 2004) meresahkan pemberian judul dengan bahasa Inggris dalam penerbitan kita akhir-akhir ini. Ia resah karena tak jelas apakah dengan pemberian judul tersebut (dengan huruf bahasa Indonesia yang dikecilkan) bagian pracetak tak sulit menangani desain dari penerbit aslinya sehingga lebih komunikatif untuk menjangkau pembeli menengah ke atas atau memang pasar ASEAN sudah mulai merambah negeri ini?

Modernisasi sebagai Gagasan

Setelah 350 tahun dijajah, banyak yang belum menyadari kebudayaan sebagai aset nasional dalam wacana besar dapat membangkitkan nasionalisme. Wujud kebudayaan tradisi yang ada memang diperhatikan pemerintah. Akan tetapi hasilnya masih dalam tahap pelestarian yang boleh dibilang tersempitkan pada kesenian daerah saja. Sosoknya pun boleh dibilang hanya menjadi aksesoris penyambut turis semata karena tak melebur pada perkembangan budaya di negerinya sendiri.

Sedangkan untuk menjawab tuntutan "masyarakat global" di negeri sendiri pentas kesenian begitu ramai dengan pelbagai aktivitas pusat kebudayaan dari luar negeri. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita punya pusat kebudayaan di luar negeri?

Umar Kayam dalam makalah kebudayaan yang pernah disampaikannya dalam Festival Ramayana di Pandaan tahun 1971 pernah melontarkan sebuah ide menjembatani dua wajah kebudayaan Indonesia. Penulis Seribu Kunang-Kunang di Manhattan ini menyampaikan gagasan modernisasinya yang terpengaruh ide David Apter. Menurut Apter, untuk mencapai modernisasi yang ideal ada dua kondisi yang dibutuhkan.

Pertama, satu sistem sosial yang akan mampu secara berkala mengadakan inovasi tanpa harus berantakan di tengah jalan. Kedua, ada satu kerangka sosial yang dapat memberikan ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam teknologi. Umar Kayam sendiri kemudian menyimpulkan sistem sosial dalam kondisi pertama adalah sistem yang mampu mengembangkan unsur-unsur "lama" sehingga akan mungkin sekali peranan seni tradisi dalam keterlibatannya menciptakan infra-struktur guna menggalakkan pencapaian kondisi minimal yang ditawarkan. Sedangkan dalam kondisi kedua jika dapat dikembangkan lebih kreatif maka akan mungkin sekali seni tradisional masih bisa "ikut berbicara".

Dalam teori yang dikemukakan Apter, dapat disimpulkan pergeseran masyarakat akan bisa berkembang lebih baik jika ada dialog yang memuaskan dengan unsur-unsur tradisional itu. Paling tidak rasa kegamangan yang terjadi akibat masing-masing terlampau yakin dengan ideologi yang dianut dan eksistensi yang dimilikinya dalam mengikuti perkembangan akhirnya dapat bertemu jika mengacu pada anggitan teoritis David Apter.

Missing Link dan Masalah Eksistensi

Heraclitus mengatakan bahwa manusia sesungguhnya sedang putus hubungan dengan sesuatu yang hakekatnya dekat dengan dirinya sehingga ia selalu terobsesi untuk menemukan kembali mata rantai yang hilang (missing link). William Barret mengemukakan ihwal missing link ini dalam Existensialism as A Symptom of Man Contempoary Crisis ("Spiritual Problem in Contemporay Literature", Stanley Romain H. (ed) New York, Harper Torch Book. hlm. 139 sehingga ada usaha mempertanyakan arti dan tujuan hidup dalam kerangka menghadapi dua wajah kebudayaan yang sedang "asyik" berseberangan ini.

Missing link yang terjadi antara kebudayaan tradisi dan populer di sini jika merujuk pada William Barret umumnya terjadi antara dikotomi materialistik versus idealistik. Maka sulit ditolak di tengah krisis nilai yang melanda kehidupan, kita telah mengalami perubahan yang cenderung bertumpu pada kepentingan pragmatisme liberal. Homo economicus sebagai paham

humanisme telah mempengaruhi pemegang kebijakan sistem bukan pada kompetensi.

Akibatnya segala sesuatu diukur secara ekonomis, begitu juga pada modernisasi sehingga produk-produk kebudayaan telah meninggalkan nilai-nilai luhurnya. Kalau kebudayaan tradisi "emoh" beranjak dari kekeliruannya, sedangkan kebudayaan populer serta merta juga meninggalkan sejarahnya sehingga masa lalu bukan dianggap sebagai cermin menyongsong masa depan.

Baiklah, sejarah telah mewariskan nilai-nilai adiluhung, akan tetapi kesalahan yang telah diperbuatnya misalnya cara-cara yang cenderung feodal dan sangat patronistik seperti ditinggalkan begitu saja sehingga dalam kebudayaan tradisi yang selalu diingatkan kepada anak cucu adalah kehebatannya, bukan pula kelemahannya.

Lewis W. Spitz seorang profesor sejarah dari Universitas Stanford dalam tulisannya Sejarawan dan Ia Yang Lanjut Usianya (God and Culture, D.A Carson/John D. Woodbridge (ed.), William B. Eerdmans Publishing Co. Diterbitkan versi Indonesianya menjadi Allah dan Kebudayaan oleh Penerbit Momentum, 2002) sudah mengingatkan bahwa seperti perkembangan semua umat manusia lainnya, sejarah pun memerlukan penglihatan ke depan seperti juga hikmat akan pandangan masa silam.

Baiklah, di antara kubu yang berseberangan itu masing-masing memiliki wujud eksistensinya. Sedangkan seorang eksistensialis menurut keyakinan Kierkegaard telah memiliki kebenaran mutlak dengan lompatan-lompatan yang dibuatnya.

Tapi, jika terus menerus melangsungkan atawa melanjutkan kehidupan adalah segalanya dalam ihwal eksistensi, guru besar filsafat New York, Profesor Sidney Hook berujar, telah ditentukan masa yang buruk bagi diri sendiri. Menurut Hook yang harus dihindari adalah kepercayaan pada kebenaran mutlak. Siapa yang mengira bahwa ia memiliki kebenaran mutlak akan melupakan batas-batas perspektif dalam rangka melihat atau menggambarkan sesuatu.

Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita masih asyik melupakan batas-batas perspektif itu? Jika ya, sampai kapankah kita melupakannya?*

MaJemuk, No.14 Mei-Juni 2005

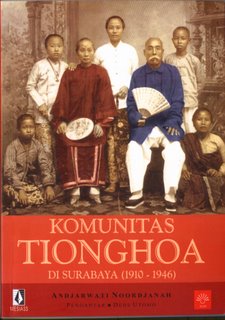

Pergolakan Tionghoa di Surabaya

Judul Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946)

Penulis Andjarwati Noordjanah

Pengantar Dede Oetomo

Penerbit Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah

(Mesiass), 2004

Isi 140 halaman

Aktivitas golongan Tionghoa di Indonesia cenderung dikonotasikan negatif dengan menghasilkan sekumpulan oportunis yang menginginkan kekayaan tanpa peduli masyarakat sekitarnya. Sebelum dicitrakan demikian oleh rezim Orde Baru sejak 1966, warga Tionghoa khususnya di Surabaya pernah mengalami perlakuan represif dari kekuasaan Sekutu yang berdasar pada diskriminasi rasial. Kala itu warga Tionghoa dituduh melakukan pencurian di gudang makanan milik tentara Sekutu. Tuduhan tersebut membuat banyak warga Tionghoa ditawan.

Orang-orang Tionghoa di Pasar Pabean dan Songoyu yang terdiri dari pedagang sampai buruh pasar dan pegawai bersatu untuk memprotes penawanan itu. Pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, pancingan tentara Inggris kepada warga Tionghoa miskin untuk melakukan pencurian di gudang makanan serta perlakuan rasialis pada pembagian kebutuhan pokok antara warga kulit putih dan Tionghoa membuat mereka marah dan melakukan aksi mogok pada 10-13 Januari 1946.

Ekonomi Surabaya mendadak lumpuh. Akibatnya, kebutuhan logistik tentara Sekutu, komunitas Eropa dan masyarakat di Surabaya terhambat. Baru ketika Mayor Jenderal Mansergh mengajukan permohonan maaf kondisi ekonomi Surabaya pulih kembali.

Peristiwa ini nyaris luput dalam sejarah pergerakan bangsa kita, pun termasuk oleh warga Tionghoa sendiri dengan tak pernah disinggung dalam buku referensi sejarah yang pernah ditulis di Indonesia. Tentu saja peristiwa pemogokan itu hanya sebagian kecil akibat sikap represif dan diskriminatif yang dialami warga Tionghoa di Indonesia. Dalam buku yang disusun secara kronologis ini kita juga diperkenalkan asal mula kedatangan imigran Tionghoa di Surabaya yang kemudian terbentuk sebagai aktivitas individu yang tak terorganisir. (h.37)

Ketidakteraturan ini membuat mereka lebih bebas beraktivitas dengan memunculkan bahasa yang berlainan. Tiap imigran membawa muatan budaya walau tak semua kebudayaan leluhur mereka diterapkan. Hal demikian perlahan mendorong hilangnya bahasa asli, ditambah perkawinan yang selanjutnya melahirkan generasi peranakan (h.41).

Pendidikan Barat dengan bahasa Belanda atau Melayu juga menjadi faktor terkikisnya bahasa asli leluhur mereka di Surabaya. Dibandingkan imigran lain, seperti India atau Arab, imigran Tionghoa menempati jumlah terbesar di Surabaya. Meski disusun secara kronologis, sayangnya dalam buku ini tak dijelaskan mengapa mereka memilih Surabaya sebagai pilihan mengadu nasib sehingga imigran Tionghoa menempati jumlah terbesar di kota Pahlawan itu.

Buku yang semula adalah skripsi penulis di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM ini juga mengupas eksistensi imigran Tionghoa yang erat dengan pergantian kekuasaan sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan berbeda dari pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. (h.69)

Pandangan stereotip yang kurang menguntungkan di masa pergolakan disusun penulis mulai dari masa akhir pemerintahan kolonial Belanda sampai awal kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, di bab IV penulis memaparkan tiga kebijakan penguasa terhadap warga Tionghoa mulai dari Belanda, Jepang dan Indonesia sendiri.

Di masa Jepang terjadi dualisme sikap warga Tionghoa antara golongan peranakan yang berpendapat lebih mudah melawan gerakan fasisme Jepang di tanah Jawa dan golongan Tionghoa totok yang ingin menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan saudaranya di Tiongkok tatkala dikuasai Jepang pada 1931.

Imamura, panglima Jepang di Indonesia saat itu memanfaatkan warga Tionghoa dengan jalan menghidupkan kembali budaya mereka. Kebijakan ini memperkuat identitas mereka dengan makin jauhnya golongan peranakan dari budaya lokal. Akibatnya terjadi perpecahan bagi gerakan perlawanan pada Jepang di Jawa dengan banyaknya orang Tionghoa bekerja sama dengan Jepang. Kala itu Imamura sudah menerapkan politik devide et empera berbekal pemikiran jika dilakukan tindakan menghidupkan kembali budaya leluhur, niscaya perhatian warga Tionghoa dapat dimanfaatkan untuk membantu kedudukan Jepang di Indonesia.

Masih di bab IV, pembaca dihadapkan pada kenyataan bahwa peran warga Tionghoa dalam sejarah pergerakan bangsa tidaklah kecil. Semisal tatkala Jepang menduduki Surabaya, mereka melakukan perlawanan dengan memboikot perdagangan produksi Jepang yang disponsori Tjin Tjay Hwee (h. 84). Walau caranya beda kebijakan pemerintah Indonesia sendiri dengan menghilangkan kecinaan yang dianggap menyebabkan mereka merasa bukan orang Indonesia (h.90) toh dampaknya kurang lebih sama pada masa pendudukan Jepang dengan terjadinya dualisme sikap warga Tionghoa yang anti dan pro republik.

Seusai membaca buku ini terdapat sejumlah catatan yang dapat menjadi renungan. Pertama, perlakuan represif terhadap warga minoritas Tionghoa dari penjajah yang akhirnya "diwariskan" penguasa rezim Orde Baru membuat kita makin paham bahwa sistem politik dari siapapun penguasa umumnya dilakukan dengan memecah belah kekerabatan antar etnis pada kaum yang punya peran penting di bidang ekonomi maupun hubungannya dengan kaum pribumi.

Kedua, selain dapat menjadi kekayaan historis yang mengagumkan dengan keunggulannya menyajikan pelbagai fakta yang terluputkan dalam sejarah, buku ini dapat menjadi semacam permenungan yang menyentuh bukan pada komunitas Tionghoa saja, melainkan kepada kita semua bahwa hampir dalam tiap sejarah kekuasaan pemerintah cenderung ‘amnesia’ terhadap kesalahan masa lalu. Perilaku ‘amnesia’ inilah yang membuat gejolak komunitas Tionghoa selalu berada dalam posisi terpinggirkan sehingga terluputkanlah jasa-jasa kaum peranakan yang berjuang demi Indonesia.

Meretas episode sejarah yang terlupakan ke dalam buku seperti ini sungguh bukan pekerjaan mudah. Membaca perjalanan sejarah komunitas Tionghoa dalam buku ini selain kita bisa menyimak napak tilas satu dari episode sejarah yang terlupakan, dapat pula menjadi cermin bahwa fakta sejarah amat penting bagi siapa saja yang ingin membangun masa depan yang lebih baik. *

Syir’ah, No.40/IV/Maret 2005

Menggugat Peran Kiai dalam Politik

Judul Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan

Penulis Dr.Endang Turmudi

Penerbit LKiS, 2004

Isi xvi + 348 hlm.

Benarkah peran kiai yang kharismatik sudah bergeser hingga kekuatannya cenderung digunakan dalam politik? Lewat judulnya yang terkesan rada provokatif, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan buku ini seolah hendak menguak tabir bahwa di balik sosoknya yang kharismatik seorang kiai ada kepentingan tertentu yang kemudian menjebak posisinya menjadi bak dua sisi mata uang. Apapun yang terjadi maksud penulis buku ini menuding kiai yang berselingkuh cukup kuat.

Mengapa? Pertama, dengan masuknya kiai dalam politik pelbagai kebijakan yang sensitif dan krusial dari pemerintah dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, tapi dengan masuknya kiai entah itu dalam partai politik apapun, independensinya sebagai tokoh masyarakat jadi dipertanyakan sehingga menguatkan dugaan dan penilaian memang para kiai pada umumnya punya kecenderungan besar untuk berpolitik.

Reformasi politik setelah jatuhnya rezim Orde Baru implementasinya memang menggiurkan. Kebebasan mendirikan partai politik walau kebanyakan pada umumnya platformnya adalah sama, salah satu contohnya. Hal demikian pun seperti ‘ramai-ramai’ menyeret kiai urun rembug dalam politik.

Semisal PKB yang didukung mayoritas kiai NU sampai partai kecil lain yang berbasis NU didukung beberapa kiai seperti PNU, PKU, dan Partai SUNNI. Contoh lain seperti kita ketahui bersama adalah peran da’i kondang K.H Zainuddin MZ atau Rhoma Irama (yang kebetulan juga superstar dangdut) yang banyak dipinang partai politik sebagai ‘ikon’.

Pertanyaan mengusik, apakah dengan ramainya kiai masuk politik justru menunjukkan kekeruhan dalam sosok kepemimpinan masyarakat yang ideal atawa sebaliknya, peningkatan pengembangan masyarakat lewat persona seorang kiai?

Bukankah misalnya konflik dalam tubuh PPP menandai perubahan posisi politik kiai seperti turunnya pengaruh NU dalam PPP? Sedangkan kembalinya NU menjadi "hanya" organisasi sosial keagamaan dapat pula dilihat adanya semacam kerinduan meraih peran kiai untuk kembali dalam masyarakat tanpa embel-embel politik.

Menurut sejarahnya sejak zaman penjajahan Belanda perjuangan panjang umat Islam melawan Belanda tak dilanjutkan dengan penerapan politik Islam selama kemerdekaan Indonesia. (hlm. 239) Sehingga situasi politik selama pemerintahan Soekarno memberi kesan bahwa Islam tak mendapatkan bagian yang wajar dalam politik Indonesia. Akibatnya muncul gerakan separatis seperti Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, atau PRRI dengan melibatkan anggota partai politik Islam Masyumi.

Namun perlahan tapi pasti, peran kiai telah nyata terseret dalam politik. Sebutlah Kiai Bisri Syansuri menjelang Pemilu 1977 mengeluarkan fatwa yang mewajibkan umat Islam untuk mendukung dan memilih partai Islam, PPP (hlm.243). Sedangkan kecenderungan politis lain ternyata memang ada ketika penulis mewawancarai seorang kiai tentang sikap politiknya.

Dijawabnya, khususnya pada Pemilu 1987 ada situasi yang panas menyengat sehingga mereka membutuhkan situasi lain yang lebih dingin dengan cara berpindah ke partai lain (hlm.244). Pernyataan seperti ini menurut penulis terkait dengan situasi PPP yang sedang dilanda konflik internal antara kelompok pendukungnya sehingga wajarlah terjadi penyeberangan kiai ke partai lain, misalnya dari PPP ke Golkar.

Akibatnya dalam dunia politik yang terlihat kecenderungan oportunistik, peran kiai yang berpindah ke partai lain dipertanyakan. Padahal perpindahan para kiai-kiai itu dengan tak melepaskan diri dari independensinya tetap saja harus dipahami dari sisi lain, yaitu dari sisi paradigmatik. Apalagi dunia kiai toh juga bersifat dinamis. Hanya sayangnya, para kiai yang sering menggunakan konsep Islam ternyata dapat menjadi keras dan tak mau kompromi ketika dihadapkan pada hal-hal yang bertentangan dengan Islam sehingga wajarlah terjadi perpindahan ke partai politik yang lain dengan bertumpu pada berkembangnya perbedaan paradigma.

Buku yang disusun sangat sistematis memang akhirnya berhasil meretas cerita di balik cerita mengapa terjadinya pergeseran peran kiai sehingga ia masuk dalam jejeran politik dan bergabung dalam kekuasaan. Paling tidak, obyektivitas penulis Dr. Endang Turmudi sebagai peneliti hal ihwal kiai masuk dalam politik sehingga mengaburkan perannya sebagai tokoh yang independen dapat terurai sangat jelas.

Walau terbukti sesuai judulnya penulis mampu menguraikan peran kiai berselingkuh dengan kekuasaan, buku ini juga mampu memberikan semacam both side bahwa pembentukan partai politik Islam jelas dibentuk guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik umat (hlm.239) sehingga pada perkembangannya ada semacam signifikasi perubahan posisi politik kiai dengan munculnya perubahan dalam etos umat Islam Indonesia.

Perubahan etos ini ditandai dengan putusnya hubungan Islam dan politik sehingga karena politik dalam pengertian ini tak lagi terkait dengan Islam maka tak ada lagi kewajiban moral seorang muslim untuk bergabung dengan partai politik tertentu. (hlm.241) Justru berbekal pandangan both side inilah pembaca akhirnya dapat menarik kesimpulan sendiri apakah benar peran kiai yang terjun dalam politik memang dikarenakan ada paradigma yang menguatkan para kiai itu sendiri untuk berpolitik dengan caranya sendiri, atau memang perannya sudah dibentuk sebagai salah satu kekuatan politik guna menggalang kekuatan baru. *

Kompas, 19 Februari 2005

Geliat Tionghoa dalam Pustaka

Judul:

Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman,

Biografi Delapan Penulis Peranakan

Penulis: Myra Sidharta

Penerbit: KPG, Jakarta, 2004

Tebal: xvii + 162 halaman

TAK dapat dimungkiri bahwa jasa kaum peranakan Tionghoa sangat besar dalam perjalanan kebudayaan dan kepustakaan di Indonesia. Nama-nama seperti penerjemah cerita silat Gan KL, penerjemah puisi Mandarin Wilson Tjandinegara, penulis Asmaraman S Kho Ping Hoo, sampai penulis novel laris Marga T dan Mira W, adalah warga keturunan Tionghoa.

Adapun sumbangsih kaum peranakan Tionghoa dalam periode kesusastraan Melayu adalah Kwee Tek Hoay, Njoo Cheong Seng, Tan Hong Boen, dan sejumlah nama lain yang biografinya dapat disimak dalam bunga rampai bersampul merah Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman ini.

Sesuai dengan judulnya, buku ini menghimpun delapan nama penulis peranakan, mulai dari yang tertua Kwee Tek Hoay (1885-1951) sampai Asmaraman Sukowati Kho Ping Hoo (1926-1994). Uniknya, Myra Sidharta sebagai penyusun tak lantas hanya mengumpulkan penulis yang rata-rata dalam buku ini adalah novelis dan cerpenis. Nama Ong Pik Hwa, misalnya. Perempuan kelahiran tahun 1906 ini pada zamannya, selain dikenal sebagai pebisnis, juga mengelola penerbitan majalah Fu Len. Majalah ini mungkin pada masa kini dapat digolongkan sebagai "majalah kaum feminis" lantaran bobot materi tulisan yang dikandungnya adalah memajukan kaum wanita dalam wacana kritis walau ruang lingkup sasaran pembacanya adalah wanita keturunan Tionghoa berpendidikan Belanda.

Kendati sasaran pembacanya adalah wanita berpendidikan Belanda, lewat majalah Fu Len, Ong Pik Hwa tetap nasionalis lantaran mengingatkan mereka pada hakikatnya adalah orang Timur sehingga tak perlu hidup secara kebarat-baratan (halaman 133). Pik Hwa sendiri sejak 1935 banyak menulis esai tentang kedudukan perempuan yang masih dipandang rendah dalam bahasa Belanda di majalah Sin Po. Keterlibatan lainnya sebagai redaktur majalah dan penulis artikel tentang perempuan membuat namanya dicari tentara Jepang. Maklum, ia juga menulis artikel politik yang tak simpatik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dikarenakan latar belakang inilah, Pik Hwa yang dapat disebut sebagai satu-satunya esais dalam buku ini mendirikan majalah Fu Len.

Dalam sejarah nama Njoo Cheong Seng (NCS) juga tak kalah besarnya dibandingkan dengan Kwee Tek Hoay, penulis drama komedi enam babak Allah yang Palsu, yang pernah dipentaskan kelompok Main Teater tahun 2003. NCS sangat dekat dengan perkembangan teater dan film Indonesia sebelum Perang Dunia II. NCS yang juga suami aktris ternama Fifi Young dikenal sebagai sosok yang gigih menghidupkan teater Melayu sambil bekerja sebagai sutradara (halaman 23). Kemauannya menjelajah berbagai tema mengingatkan kita pada sastrawan Motinggo Boesye seperti menulis cerita sensasional yang kontekstual Perkawinan di Randjang Kematian, Toedjoe Kali Bertjere, dan Boeaja Soerabaja. Bedanya, cerita sensasional yang ditulis NCS berlebihan dengan pesan moral, sedangkan Boesye cenderung mengarah ke porno.

Walau buku ini semata adalah kumpulan biografi, catatan subyektivitas Myra Sidharta sebagai pengamat juga tak ketinggalan sehingga ada kesan obyektif yang dapat dimaknai sebagai multiinterpretasi pembaca yang barangkali punya kesimpulan sendiri jika pernah membaca atau meneliti karya NCS. Misalnya di halaman 25, Myra menulis ketidaksetujuannya atas penelitian John Kwee dalam tesisnya, Chinese Literature of the Peranakan Chinese in Indonesia 1880-1942, yang menganggap karya NCS umumnya berbicara tentang kepahitan hidup. Myra tak setuju karena NCS juga menulis karakter Gagaklodra yang jenaka, selain ia menambahkan catatan karya-karya NCS kadang terlalu sentimentil dan berlebihan dalam cerita cintanya.

Nama lain yang juga tak kalah menarik adalah Tan Hoeng Boen (THB), pengarang seribu wajah. Kegemarannya menggunakan nama samaran nyaris menenggelamkan nama aslinya sendiri lantaran hanya ada satu karya yang ditulis dengan nama aslinya! Jika mengacu pada sejarah sastra Barat, kegemaran menggunakan nama samaran THB mengingatkan kita pada Charles Hamilton alias Frank Richards (1875-1961) yang selama 30 tahun kariernya di bidang penulisan menghasilkan 1,5 juta karya dengan banyak nama samaran yang belum termasuk 19 nama pena lainnya, atau di Indonesia sendiri seperti Remy Sylado dan Ray Rizal, dua sastrawan yang kurang dikenal jika disebutkan nama aslinya.

Agak mirip dengan NCS, THB juga dikenal sebagai penulis lintas genre. Dengan nama samaran Kihadjar Dharmopralojo, THB menulis adaptasi legenda Indonesia, Hikayat Raden Patah. Untuk menulis cerita roman, nama samarannya terbilang genit, yaitu menggunakan nama asing, Madame d’Eden Lovely. Dengan nama Kihadjar Sukowiyono, THB mengkhususkan diri sebagai penulis cerita wayang sampai akhir hidupnya. Walau banyak menulis cerita wayang serta roman, kiprah THB juga meninggalkan jejak dalam dunia sastra Indonesia, dengan menerbitkan majalah sastra Boelan Poernama di Semarang tahun 1929.

Buku ini ditutup dengan kisah perjalanan S Kho Ping Hoo (KPH), penulis cerita silat (cersil) yang karya-karyanya masih digemari sampai sekarang. Dalam buku ini kita tak hanya tahu KPH hanyalah penulis cersil. Ya, KPH juga mengelola penerbitan. Agak mirip pada masa kini ketika didirikan banyak penerbit yang juga dirintis oleh penulis seperti Dorothea Rosa Herliany dengan penerbit Indonesia Tera-nya, KPH mendirikan penerbit sendiri untuk mencetak dan mendistribusikan karya-karyanya.

Selain menerbitkan karyanya, KPH juga membantu menerbitkan karya penulis muda yang belum dikenal. Penerbit yang didirikannya terbilang maju walau, menurut Myra, penerbitnya lebih hidup dari usaha percetakannya (halaman 153). Tampaknya darah bisnis dari ayahnya yang seorang tengkulak gula mengalir dalam dirinya. Konon KPH mendirikan penerbit sendiri agar dirinya lebih konsentrasi dalam menulis.Meski terbilang lengkap, sayangnya Myra tak memasukkan Kho Wang Gie pencipta komik strip Put On (1931) yang patut dikenang sebagai pelopor komik strip pertama di Indonesia. Keluputan ini serupa dengan buku Peranakan Idealis nya H.Junus Jahja, buku yang mengumpulkan kiprah peranakan Tionghoa di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan benarkah komikus yang punya nama samaran Sopoiku (Put On muncul di harian Sin Po) ini sudah dilupakan atau memang terlupakan?

MEMBACA buku ini tentunya tak kalah menarik dibandingkan dengan membaca karya-karya penulis peranakan yang pada masa kini "hanya" diterbitkan dalam bunga rampai Kesastraan Melayu Tionghoa (kecuali Kho Ping Hoo) yang rencananya diterbitkan KPG sebanyak 25 jilid. Ada "cerita dari dalam" yang sedikit membuka tabir para penulis peranakan itu dalam berkarya. Dalam penyusunan buku ini Myra memanfaatkan pula metode wawancara dengan kerabat penulis yang masih hidup, di samping mengulik literatur sejarah sehingga tulisannya menjadi lebih hidup dan enak dibaca.

Langkah penerbitan buku ini tentunya dapat menemani penerbitan referensi lain tentang warga peranakan, seperti Peranakan Idealis Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya (juga diterbitkan KPG), Komunitas Tionghoa di Surabaya (1910-1946), Riwayat Semarang, Cina Semilyar Wajah, Dilema Minoritas Tionghoa, dan lain-lain yang terbilang sangat minim jumlahnya.*

MaJemuk, No.11 November-Desember 2004

Melawan melalui Tindakan

Judul Transformasi Masyarakat,

Refleksi Keterlibatan Sosial Kristen

Penulis Melba Padilla Maggay

Penerjemah Yohannes Somawiharja

Editor Johan Hasan

Penerbit Cultivate Publishing, 2004

Isi 141 hlm.

Hadirnya perubahan sosial politik yang besar di Filipina pada tahun 1986 dengan diawali revolusi people power membuat Melba Padilla Maggay, seorang antopolog sosial untuk menuliskan catatan dan refleksi atas sejarah perubahan dan perkembangan yang terjadi di Filipina.

Sebagai suatu proses perubahan, transformasi masyarakat tak luput dari hal-hal yang sebenarnya tak diinginkan. Misalnya peran Kristen yang diwakili oleh institusi gereja terjebak antara dualisme pekabaran Injil dan aksi sosial.

Kedua peran ini seharusnya ditempatkan dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, bukannya berjalan sendiri-sendiri sehingga gereja dan kelompok-kelompok Kristen sulit untuk terbuka terhadap kritik, apalagi paham terhadap usaha-usaha perubahan yang dilakukan kelompok lain.

Peran sebagai pekabaran Injil ini kemudian tergeser ke dalam masalah bagaimana menambah dan mempertahankan jumlah anggota serta mendapatkan dana yang lebih banyak. Arah persaingan berubah dari mengejar kualitas ke mengejar kuantitas. Merujuk kejadian di Filipina Maggay menulis, pertumbuhan jumlah orang Kristen di sana melalui sebuah gerakan memang sungguh luar biasa. Namun hasilnya ternyata tidak meningkatkan keadilan dan kebenaran. Hal demikian dapat disimpulkan bahwa kekristenan dalam seseorang tetap saja kerdil karena ia tak tergerak pada implikasi sosial iman yang lebih jauh walau semula (atau pernah) mengalami pengalaman iman yang menyelamatkan.

Penambahan jumlah orang Kristen akan peningkatan keadilan masyarakat nyatanya tak pernah terbukti. Padilla Maggay memberikan contoh, kebangkitan rohani di Filipina yang dipublikasikan secara luas pada kenyataannya belum menunjukkan kontribusi yang berarti pada kemajuan keadilan. Hal demikian agak mirip dengan yang terjadi di negara kita ketika media massa banyak mempublikasikan kegiatan rohani dengan sering ditampilkannya tokoh-tokoh tertentu bahkan selebritis mengenakan simbol-simbol agama tertentu, semakin memperkuat asumsi yang keliru bahwa "banyaknya kegiatan agama dan khotbah tentang kasih mampu menghancurkan struktur ketidakadilan".

Lewat buku Transformasi Masyarakat ini, Padilla Maggay bermaksud menggugat peran Kristen yang diwakili oleh institusi gereja agar lebih membumi dan dekat dengan realitas sehari-hari walau tak dapat dipungkiri di tengah masa-masa perubahan sosial politik hal demikian tak mudah. Apalagi ketika revolusi people power melanda Filipina tahun 1986 lalu pemerintahan Aquino dirasa tidak efektif sehingga banyak orang menjadi sinis dengan pemerintah. Belum para pengikut Ferdinand Marcos yang kala itu masih dominan beroperasi atas nama kebebasan dan iman menuduh gerakan people power sebagai penyelewengan keinginan politik.

Dalam politik, Padilla Maggay tak mengingkari kesulitan tersebut tak terhindarkan. Karena Padilla Maggay juga berlatar belakang literatur, ia menyamakan kesulitan ini adalah sulitnya pergulatan melawan kegagalan pribadi seperti dinyatakan dalam karya klasik R.L. Stevenson, Dr. Jeckyll and Mr. Hyde atau permenungan Pangeran Hamlet yang harus bertindak tegas menyelamatkan negara dari penggerogotan keadaan karena kebusukan para bangsawan. (Bab 12 Praktek Pesimisme Radikal: Memandang Kejahatan secara Serius, h. 117)

Pemberdayaan Civil Society

Pada masyarakat yang tengah bergerak terdapat jelas tanda-tanda bahwa sebuah tindakan yang dengan hormat kita menyebutnya sebagai ‘pikiran’ sudah tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Para pemegang kebijaksanaan yang terbukti tengah terkooptasi sikap-sikap memenangkan diri sendiri semata, makin membuktikan bahwa kepintaran kini sedang dihinakan oleh sikap-sikap ‘kebangsawanan baru’ (yang dalam buku ini terselubung dalam peran gereja) karena berasaskan pada kroni dan kemewahan.

Jika demikian bagaimana kita bisa bekerja secara efektif dalam dunia yang selalu merintangi keinginan baik? Untuk itu Padilla Maggay memberikan jawaban dengan memberdayakan kekuatan masyarakat atau civil society. Hal ini terlihat pada Bab 11 Strategi Mempertahankan Hidup (h.101). Di sini Padilla Maggay menulis, akan lebih efektif jika gerakan untuk perubahan dimulai pada kelompok-kelompok kecil yang strategis karena sebagian besar manusia selalu terkungkung dalam realitas hari ini sehingga tak mampu membayangkan masa depan alternatif.

Pada bab ini Padilla Maggay mengingatkan sikap kesembronoan umumnya manusia yang umumnya tertarik pada cita-cita abstrak institusi. Pembaruan sosial dimulai dan hanya dibutuhkan sekitar lima persen saja dari jumlah penduduk untuk bisa mengubah haluan suatu masyarakat dan mengarahkannya pada tujuan tertentu. Pembaruan sosial dimulai ketika minoritas strategis menangkap visi yang mungkin dilakukan demi perubahan.

Lewat buku Transformasi Masyarakat ini Padilla Maggay mengajak kita untuk merawat kembali sikap kemanusiaan sehingga dapat menjadi telaah segar terhadap langkah-langkah keterlibatan sosial menuju perubahan. Walau tak bermaksud menggurui, dalam buku ini penulis bersikap bak mercu kecil di tengah laut.

Meski berangkat dari konteks negara Filipina yang mayoritas adalah orang Kristen, buah-buah pikiran Padilla Maggay sangatlah kontekstual, pun dengan kondisi Indonesia saat ini dimana godaan begitu terlihat nyata pada tokoh-tokoh agama (bukan Kristen saja) untuk berpolitik

dengan mengusung simbol-simbol agama.

Referensi teologis Maggay banyak pula diperkaya dengan segala aspek sosiologi bahkan literer sehingga buah-buah pikiran di dalamnya dapat dipahami tanpa bahasa yang pelik. Semangat pembaruan yang diusungnya pun tak lantas menjadi harapan yang semu, karena Padilla Maggay dengan menyitir pendapat penyair Auden mengingatkan perlunya kesadaran ‘human unsuccess’, yaitu kemampuan kita untuk menerima kegagalan. Dengan kesadaran inilah kita dapat membuka diri terhadap segala ketidaklaziman. (h. 119) Seperti yang tertulis dalam Alkitab, "harapan yang tertunda menyakitkan hati" (Amsal 13:12) Maggay menyatakan keputusasaan adalah milik mereka yang berharap terlalu banyak tapi belum belajar mengelola sikap pragmatis dari pesimisme radikal.

Oleh karena itu kesadaran ‘human unsuccess’ diperlukan untuk menumbuhkan sikap tak gentar walau di sekiling kita dalam usaha penegakan keadilan adalah kekelaman. Pendek kata, dalam buku ini Padilla Maggay tak lantas memabukkan kita dengan pelbagai teori, melainkan dengan tindakan nyata yang senantiasa tak lepas dari perhitungan serta kehati-hatian, seolah membuktikan Yakobus 2:17 yaitu, "Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakekatnya adalah mati."*

Sumber: Media Seni GONG edisi 64/VI/2004:

Nasionalisme?

Belajar dari Superman dan Rambo

Superman kreasi Jerry Siegel dan Joe Shuster dapat disebut sebagai ikon Amerika terpopuler setelah kehadiran produk budaya lainnya seperti hamburger dan Coca Cola yang konon selalu dicap sebagai "racun" dalam pemikiran "menjadi Indonesia". Mitos kepahlawanan Superman tak urung juga dikecam sebagai krisis identitas bangsa dengan tak lelahnya muncul pemikiran di media massa untuk kembali percaya bahwa kita sendiri toh punya jagoan tak kalah hebat (yang setara dengan Superman), yaitu Gundala dan Godam. Sedangkan dari ranah wayang berkali-kali diingatkan kepada anak cucu, kita punya Gatotkaca.

Tapi kreasi demikian pun berhenti pada krisis identitas juga walau dalam arena persilatan masih ada Panji Tengkorak dan Si Buta sebagai tokoh komik legendaris, atau kehebatan R.A Kosasih dengan komik wayangnya. Krisis identitas ini muncul (walau tak diakui penciptanya) dengan munculnya tokoh tiruan superhero Barat. Sebutlah Spider-Man yang di Indonesia sampai muncul 3 tiruannya: Labah-Labah Merah, Laba-Laba Mirah, dan Lamaut (Labah-Labah Maut).

Jangan kecil hati. Jepang pun punya Spider-Man gadungan yang lebih "dahsyat", yaitu Supadaiman (1978). Disebut "dahsyat" lantaran muncul bukan sebagai komik, melainkan film TV. Untuk kasus Supadaiman, bolehlah kita sedikit "berbangga" karena tiruan kita masih lebih kreatif seperti Lamaut yang gambarnya cukup baik (mirip komik Amerika tapi hitam-putih). Perbedaannya, topeng Lamaut terlihat mulut hidungnya ala Batman, tak seperti versi Stan Lee yang tertutup rapat!

Selanjutnya komik Indonesia betul-betul ringsek. Iklim industri penerbitan komik ternyata lebih bersahabat dengan komik impor, karena lebih murah produksinya. Satu tokoh bisa diimpor sekaligus merchandise-nya yang lain. Penerbitan komik lokal pun tergusur. Karena miskin karakter, penerbit sulit percaya pada karya bangsa sendiri. Memang masih ada tokoh hero yang muncul dengan mengusung semangat patriotik misalnya Gasa (Garuda Sakti) besutan Kusumo Priyono dan Caroq, yang memadukan unsur budaya Madura dengan superhero Amerika. Karena miskin cerita kedua produk ini pun lungkrah jika enggan dikatakan tutup buku.

Baiklah, telah kita ketahui industri komik lokal "jalan di tempat" walau kini mulai muncul komik underground. Tapi, mungkin kita harus belajar dari popularitas Superman yang begitu sloganis dengan cara eksplisit membawa bendera Amerika. Atau Rambo yang meski bukan tokoh komik, adalah perwujudan patriotisme semu kekalahan Amerika di perang Vietnam.

Memang, kita masih sulit dalam posisi beranjak dari keterpurukan. Segala macam ideologi yang dapat membangkitkan spirit nasionalisme nyaris pupus. Kalaupun ada kita mati-matian mengusahakannya sendiri.

Wilson Nadeak dalam Judul Asing, Daya Pikat? (Kompas, 7 November 2004) meresahkan pemberian judul bahasa Inggris dalam penerbitan kita karena tak jelas apakah dengan pemberian judul tersebut (dengan huruf bahasa Indonesia dikecilkan) bagian pracetak tak sulit menangani desain dari penerbit aslinya sehingga lebih komunikatif untuk menjangkau pembeli menengah ke atas atau memang pasar ASEAN sudah mulai merambah negeri ini? Ini adalah lunturnya nasionalisme setelah industri fashion kita toh lebih percaya diri dengan merek asing.

Keberhasilan grup musik Discus menembus label rekaman Italia, Mellow Records hanya diakui segelintir orang sehingga posisinya menjadi marjinal walau sudah mengharumkan nama bangsa.

Perjuangan sastrawan Pramoedya Ananta Toer agar masuk nominasi hadiah Nobel malah digerakkan Profesor Koh Young Hun, seorang berkebangsaan Korea yang juga menggerakkan pusat budaya Indonesia di Korea.

Baiklah, kondisi ini membuat kita lebih mandiri sehingga tak perlu mengemis kepada pemerintah. Tapi, bukankah hal naif setelah berpeluh keringat, para pegiat kebudayaan tetap saja dalam posisi marginal? Atau memang kebudayaan belum dianggap penting?

Setelah 350 tahun dijajah, banyak yang belum menyadari kebudayaan sebagai aset nasional dapat membangkitkan nasionalisme. Wujud kebudayaan yang ada masih dalam tahap pelestarian yang boleh dibilang tersempitkan pada kesenian daerah. Sosoknya pun boleh dibilang hanya menjadi aksesoris penyambut turis semata karena tak melebur pada perkembangan budaya di negeri sendiri. Di sini pentas kesenian kita begitu ramai dengan aktivitas pusat kebudayaan dari luar negeri. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita punya pusat kebudayaan di luar negeri?

Baiklah, Superman dan Rambo hanya tokoh imajiner ala Amerika. Tapi dari tokoh khayali itu telah muncul spirit nasionalisme walau oleh ilmuwan Jean Baudrilliard, Amerika bukan impian atau realitas melainkan hiperealitas karena merupakan utopia yang sejak awal berlagak seolah ia telah mencapainya. Mungkin pembahasan Baudrilliard dan Umberto Eco telah membuat orang Amerika malu pada diri sendiri karena memuja sejarah bangsa Eropa. Tapi oleh penulis Amerika Tansy Couture mengatakan, orang Amerika mesti bangga atas hiperealitas mereka. Inilah yang membuat Amerika dikenal karena hiperealitas adalah realitas Amerika.

Pertanyaan mengusik, benarkah lewat gagasan hiperealitas nasionalisme dapat timbul lagi? Baiklah, hiperealitas dapat dipandang sebagai semacam gagasan atau solusi untuk beranjak dari keterpurukan. Apalagi dalam kehidupan, kebudayaan kontemporer Indonesia sendiri mulai dari sastra, komik, atau film mengalami perjalanan tak menyehatkan akibat perilaku industrialis "atas nama selera pasar" cenderung tak membangkitkan kepercayaan terhadap produk dalam negeri. Sehingga dari ranah ini kita masih ada harapan dengan tersemainya bibit-bibit kesenian di berbagai tempat.

Pengkotakan pemikiran antara selera massa dengan eskapisme harus diakui masih menghantui perjalanan kebudayaan kita sehingga antar generasi kebudayaan sendiri hampir selalu terputus dengan generasi sebelumnya.

Sejarah umumnya dilihat sebagai potret tulang berserakan sehingga harus ditinggalkan karena "tidak keren". Sebuah kutipan mengatakan, kita akan dikutuk untuk mengulangi kesalahan jika melupakan sejarah. Ya, hampir dalam tiap sejarah kekuasaan, kita cenderung ‘amnesia’ dengan melupakan kesalahan masa lalu dan kita memang sedang dikutuk untuk melakukannya. *